日本語教師の講座選びなら

BrushUP学び

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。

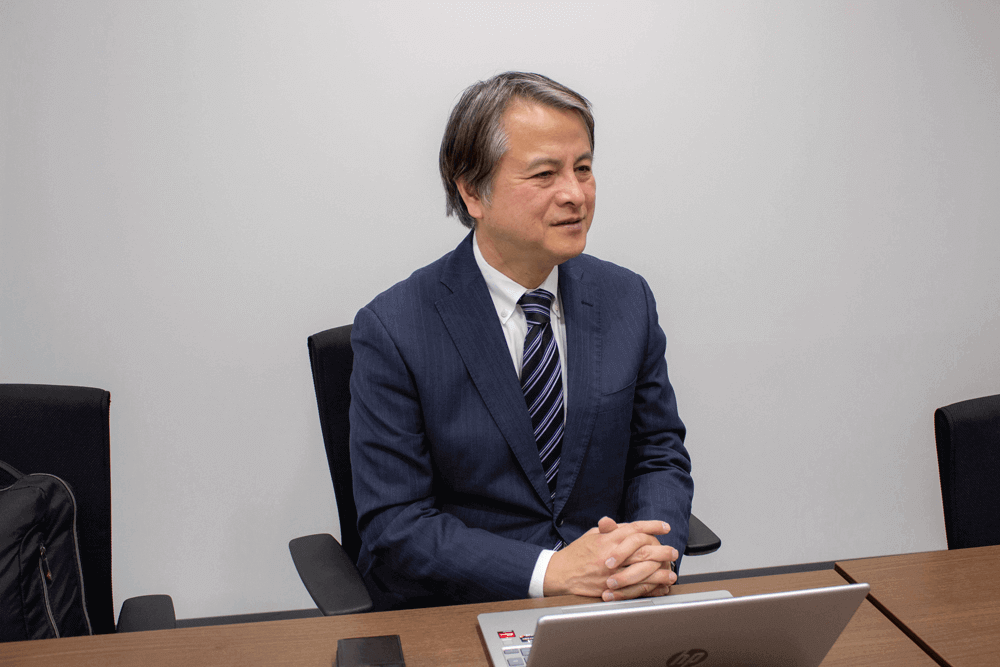

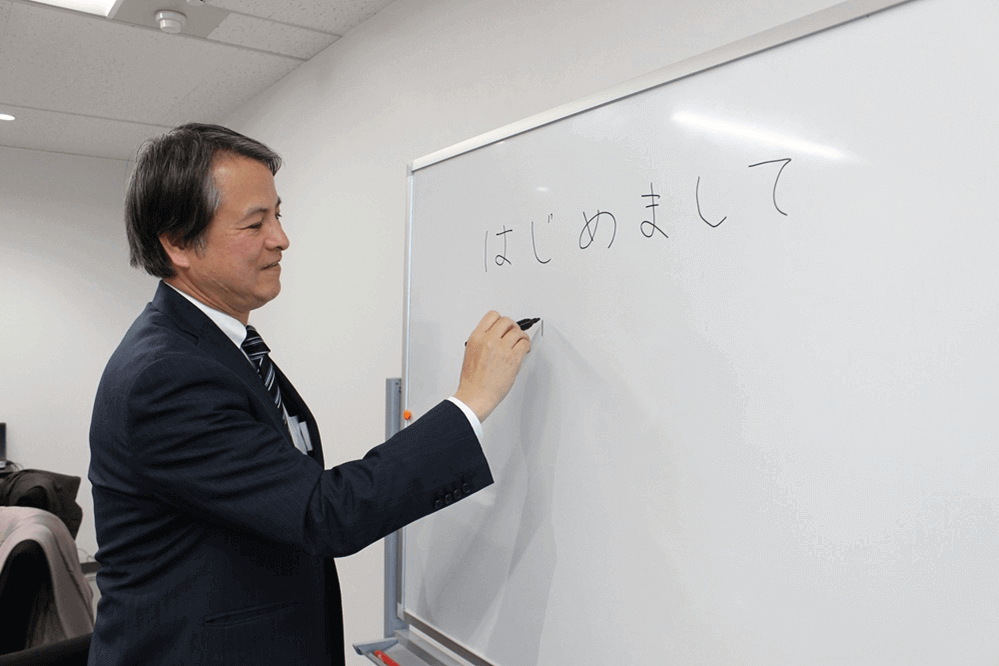

新城宏治さん

NPO法人国際教育振興協会 日本語教師ネットワーク機構代表理事。株式会社アルクで約30年にわたり、日本語事業に従事。日本語教科書、月刊誌、e-ラーニング、日本語教育能力検定試験対策教材などの商品開発に携わる。

日本語教師ネットワーク機構は、日本語を必要とする全ての外国人に適切な日本語教育を提供するために、日本語教師や日本語教育に関する情報を様々な形で発信しているNPO法人です。

今回は、日本語教師ネットワーク機構代表理事の新城宏治さんに、国家資格化や日本語教員試験について、NPO法人として叶えたい目標についてなど、幅広くお話をお伺いしました。

\最大10万円キャッシュバック!/

資料請求で簡単エントリー!

日本語教師の講座の資料請求(無料)

国が日本語教育に対して責務を負い、教育内容を保証するようになった、ということですから、非常にいいことだと思います。というのも、これまで日本語教育は、民間もしくはボランティアの組織が主導してきました。それが、日本語教育推進法に国や地方自治体に日本語教育を推進する責務があることが明記され、それに基づき日本語教育機関認定法で国が教育機関を認定し、新たに教員資格を創設したことは、日本語教育界の進化にとって大きな一歩だと感じています。

また、これまで在留資格の面から法務省が管理してきた日本語教育の分野を、教育を司る省庁である文部科学省が所管することになったというのも、非常に大きな変更です。これは日本語学校のカリキュラムや日本語教師の資質や能力に関しても国がきちんと保証します、ということを意味します。

もう一つ、日本語教師の国家試験では国籍や年齢、学歴が不問であるというのも特記すべき事項です。結果として今、日本語教師養成講座にも、徐々にノンネイティブの方が増えてきています。そうした面でも、日本語教師の成り手の広がりが期待できるのではないでしょうか。

認定日本語教育機関ではない教育機関や、そこで学ぶ学習者への対応やサポートについても、今後もっと考えていくべきだと思います。認定日本語教育機関の規模には届かない小さな教室も地方にはたくさんあるので、そうした学校やそこで働く日本語教師についても、きちんと国としてフォローして欲しいですね。

これから登録日本語教員を目指す人にとっては、特に基礎試験で覚えなければならない知識が多く、ハードルが高いと感じました。現職の日本語教師が経過措置を活用して登録日本語教員に移行できるよう、まずそちらを優先しているのかなという印象です。

ハードルが高い基礎試験が免除される点は、やはり「養成機関ルート」の大きなメリットです。でも、「試験ルート」に比べて費用や時間がかかることを考えると、一概にどちらがいいとは言えません。そういう意味で、多様な目指し方があるというのは良いことだと思います。

そうですね。難易度が高い点は問題ないと思います。ただ、事前に公開されていたサンプル問題からかなり難しくなっている点には違和感を持ちました。皆さんサンプル問題をもとに対策したでしょうから、本番の試験問題を見て「レベルが違う」と面食らったのではないでしょうか。初年度なのでこの先どうなるか分かりませんが、もしかしたら次年度以降ゆりもどしがあるかもしれません。

まだ一度しか行われていないので何とも言えないのですが、傾向として、日本語教育に関する新しい知識や、進化する教育現場に適応できる能力を問う問題の比重が大きいように感じました。例えば、ICTに関する知識や、評価法に関する問題など。そういう傾向を踏まえた対策が一つ有効かもしれません。

応用試験は、合格基準が6割程度の総合得点のため、8割得点が必要な基礎試験ほどハードルは高くないと言えるかもしれません。また第1回の結果を見る限り、基礎試験合格者はほとんど応用試験に合格しているので、基礎試験に受かる力がついてれば問題ないでしょう。逆に言えば、基礎試験に合格できなければ資格の取得はお約束できないと、そういう試験なのだと思います。

まずは、増加し続ける日本語学習者に対し、質量ともに十分な日本語教育を提供できるようになることだと思います。

外国人が日本の地域社会で生きていくうえで、「日本語が話せる」というのはとても大きなポイントです。例えば近所の人と世間話ができたり、同僚と飲みに行けたり、学校で友達ができたりなど、日本語ができれば社会参加もできるし、生活も安定・充実するし、結果として色々な方向に可能性が広がっていく。地域社会にとっても大きなメリットがあると思います。

逆に日本語ができないと、同じ国の出身者や言語が通じる相手としかコミュニケーションがとれないので、地域社会から孤立してしまう恐れがあります。そう考えると、来日外国人が日本語を習得できる環境を、質量ともに整えていくということは、共生社会を実現するうえで非常に重要なポイントになるのです。

多くの人に、登録日本語教員や日本語教育に関心を持ってもらうことからですね。外国人が増えているという事実は、なんとなくニュースなどから皆さんご存知でしょう。でも例えば、外国人にどんなふうに日本語を教えるのか、日本語学習のどんなところに外国人はつまずくのかなど、具体的なトピックに興味を持ってもらえるよう、発信していくことが重要だと思います。

そういう内容の記事やニュースから、「日本語教師って面白そう」「受験してみようかな」と思ってもらえると良いですよね。

一つ目は、すでに取り組んでいることですが、「日本語教師のスキル、資質、能力を伸ばす研修」です。先にも申し上げた通り、量とともに日本語教師の質を上げていくことも業界として喫緊の課題ですから、今後も力を入れていきたいですね。

次に、こちらもこれまでにもやってきた活動ですが、「日本語教師のネットワーク、情報交流をより活発にすること」。日本語教師志望者と現職の先生方とをつないだり、事務局から定期的に日本語教育関連のニュースをメール配信したり。「役に立っている」という声もたくさんいただくので、今後も続けていきたいと思っています。

「日本語教育の知見を社会へ広く発信すること」も、力を入れていきたいことの一つです。日本語教育をさらに盛り上げていくためには、業界の中だけではなく、外の人たちに関心を向けてもらうことが重要です。日本語教育機関だけでなく一般的な人にも参加していただけるようなイベントなどを、今後開催できるといいなと思います。

最後に「日本語教師と教育機関、企業を結ぶ紐帯となること」です。この取り組みの一つとして、2月には、登録日本語教員養成機関を集めたオンラインフェアを開催しました。今後もこうした機会を創出しながら、中立的な立場で、日本語教育機関や企業と、日本語教師を結ぶ旗振り役を担っていけたらと思います。

2019年から特定技能制度が始まって、様々な企業に、留学経由ではないルートから就労する外国人が増えました。中には日本語が堪能でない人も多く、もちろん、日本人特有の阿吽の呼吸やコミュニケーションスタイルなどは通じません。

そうした人たちと仕事や生活の場面でコミュニケーションをとる際、日本人側にも努力が必要になってきているということを、広く伝えていきたいと考えています。教科書に出てくる日本語と実際の日本のビジネスシーンで使う日本語は必ずしも同じものではないということや、日本語はいろいろな表現があり得るということなどを伝えつつ、外国人を温かく迎え入れるための環境づくりに尽力したいですね。

共生社会の実現に向けて、今後より日本社会を盛り上げていくこと、です。そういう意味では、日本語教育という枠にとらわれず、日本社会の活性化のために、色々な場面で多くの人に向けて情報を発信していきたいと思っているところです。

外国人が日本で日本語を学ぶというのは、先ほどもお話した通り、彼らの日本生活における可能性を大きく広げることに繋がります。日本人が「英語を話せるようになりたい」というのとは重みが違って、地域社会で生きることと密接につながっているんです。そしてその分、日本語教育という分野そのものが、社会全体との連動性が強く、ダイナミックで生き生きとしている点が非常に興味深くて、面白いと思いました。

また、私は、日本語教育を通して日本人が学ぶこともたくさんあると思うんです。日本人って、どうも画一的なところがありますよね。海外だと、人によって価値観や考え方が多様である、ということも多いです。そして、相手のそうした部分を尊重するというスタンスの人が多い。こうした面で、日本人が日本語教育を通して海外の人と触れ合うことは、日本社会の活性化につながるのではないかと思います。

日本語教師ではなくても、近所や会社の同僚、クラスメートの外国人などに日本語を教えることが、日本社会や文化を見つめ直したり、多様な考え方や価値観を知る機会になればいいのではないでしょうか。

好奇心、向上心だと思います。知識や経験は後から自然と増えていくので、まずはどんなことも興味を持ち、自分を高めていくことのできる姿勢を持つことが必要です。

日本語教師には、日々多様なバックグラウンドの学習者と接する中で、「日本人とはこんな違いがあるんだ」「世界にはこんな文化があるんだ」など、興味を持ちつつ、プラスにとらえられるという資質がすごく大事です。そして、そこから何か学ぶ、そういう姿勢でいることが、日本語教師としての成長につながると思います。

ひとつ前の話題にもつながりますが、「絶えず自らの成長を目指す教師」です。未知のことを避けるのではなく、未知のことに触れることに喜びを感じる教師。

日本語教師に限らず、全ての教師に当てはまることかもしれませんが、「成長を諦めたらもう教師である資格がない」と思います。今日の授業がどうだったのか、改善すべきポイントは何か、次はこんなふうにやってみよう、とか。そうしたトライ&エラーを繰り返して成長していける人が、良い教師と言えるのではないでしょうか。

ご自身の強みを磨いて、オンリーワンの日本語教師になってください。

これからAIがさらに普及してくると、「日本語教師もAIでできるのでは」となりかねません。人間がやるからこそ、AIの一つ上、一歩進んだ教育を実践していくべきです。たとえば、これまでの経験や得意なことを活かして、「あの先生は日本文化について詳しい」とか「あの先生は企業の経験があるのでビジネスシーンの日本語に詳しい」とか、その人ならではのキャラクターを立てていくのがいいのではないでしょうか。

そして、一人の学習者にとって、かけがえのない、一生忘れられない存在になってください。

日本に来たばかりの学習者にとっては、日本語教師が一番身近な日本人である、という可能性が高いんです。もしかすると、唯一知っている日本人かもしれませんし、初めて会った日本人かもしれません。いずれにせよ、外国人学習者にとってすごく大きな存在になるのです。

その日本語教師が話している日本語から「日本語ってこういう言語なんだ」と認識するでしょうし、「こういう人が日本人なんだ」と感じるでしょう。日本語教師は学習者にとって、非常に重い存在であるということを自覚していただいて、一人ひとりの学習者にとって、かけがえのない存在になってもらいたいと思います。

「日本語教師ナビ」編集部コメント

「外国人やその文化に触れることが日本社会の成長につながる」だからこそ「日本語を通じて日本人と日本社会を活性化させたい」というお話がとても印象的でした。

日本語教師だけでなく、社会全体を俯瞰した視点でのお話をじっくりとお聞きすることができ、私の視点もこれまでと少し変わったように感じています。

日本語教師ナビとしても、日本語教育界の活性化が社会を良くしていくことにつながると信じて、今後も様々な情報を発信していきたいと思います。

\最大10万円キャッシュバック!/

資料請求で簡単エントリー!

日本語教師の講座の資料請求(無料)

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。